会社での昇進が止まり、収入の伸びも鈍化してきた——そんな危機感を抱いていませんか?

筆者は建設業界の中でも建築分野を3年経験したのち、電気設備工事の現場監督として12年経験しました。

もちろん電気のことを何も知らないところから開始し、今では第一種電気工事士のほか、1級電気設備施工管理技士と1級建築士も保持しています。

記事では、本業を持ちながら効率的に第二種電気工事士に合格する方法と、資格を活かした副業の始め方まで、筆者の実体験を元にご紹介します。

副業やDIYでも活かせるってほんと?

もちろん活かせます!毎日忙しい会社員の方でも、計画的に学習を進めれば、半年以内の合格も十分可能ですよ!

- 将来の収入に不安を感じている30〜40代のサラリーマン

- 副業や転職に活かせる国家資格を取得したい方

- DIYや電気工事に興味がある方

- 効率的な勉強法で確実に資格を取りたい方

1. 電気工事士資格を取得すべき理由と将来性

電気工事士は電気技術者試験センターが実施していますが、経済産業省が認定する国家資格です。

第一種と第二種の2種類がありますので具体的な説明をしていきますね!

第一種と第二種の違いと、初心者が目指すべき理由

2種類の電気工事士の違いは下表の通りです。

| 項目 | 第二種電気工事士 | 第一種電気工事士 |

|---|---|---|

| 工事範囲 | 一般住宅・小規模店舗の配線工事 (600V以下) | あらゆる規模・電圧の電気工事 |

| 難易度 | 比較的易しい 合格率40~50% | 難しい 合格率20~30% |

| 試験回数 | 年2回 | 年1回 |

| 就職・副業 | 副業としても始めやすい | 専門職として働くのに適している |

| 勉強時間目安 | 3~6ヶ月程度 | 9〜12ヶ月程度(第二種取得後) |

経験のないサラリーマンや、初心者が最初に目指すべきは第二種電気工事士ですが、理由は下記の3つです。

- 取得難易度が比較的低い

- 需要が多い

- 副業との両立がしやすい

独学でも半年程度の勉強で合格が可能であり、一般住宅規模の工事が対象のため案件数も多いのが主な理由ですが、週末だけの作業でも副業として十分な収入が得られるのも大きなポイントです。

私は経験が先行していたのでいきなり第一種を取得しましたが、第二種からの方が取り組みやすさも理解度も早いですよ!

電気工事士の需要と市場価値

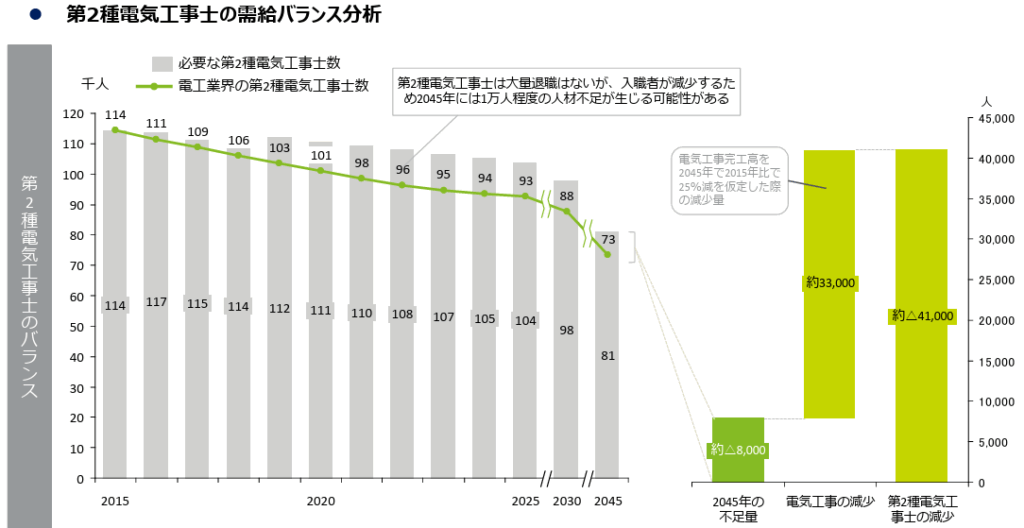

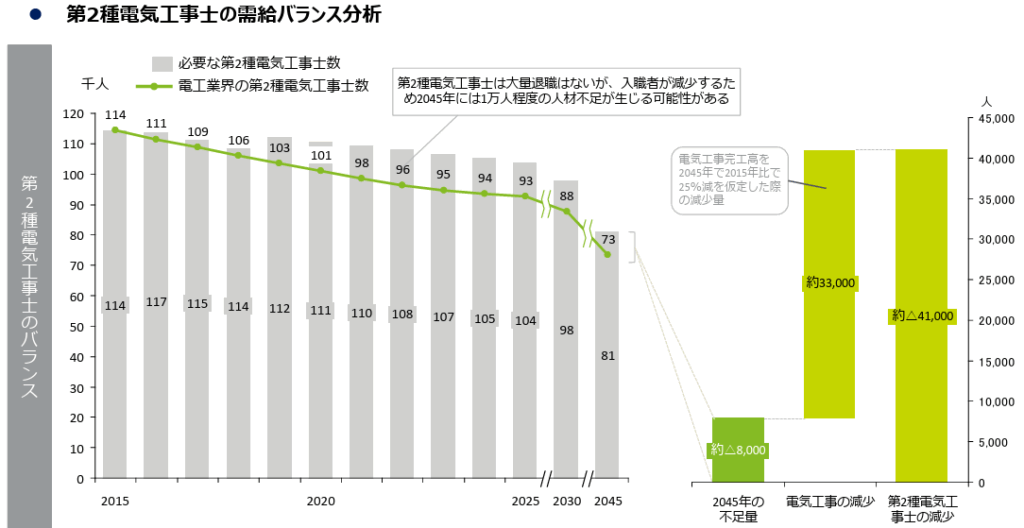

あらゆる業界に言えることではありますが、日本全体の高齢化や人材不足により電気工事業界の工事士需要も年々高くなっています。

経済産業省が平成29年に発行した、第二種電気工事士の資格保有者数を予想したグラフは下記の通りです。

また、経済産業省の調査によると電気工事士の平均年齢は50歳を超え、10年後には現場技術者の約3割が引退年齢に達するとされています。

さらに、太陽光発電や蓄電池、EV充電設備の普及で電気工事のニーズは急増中。

このような状況から、電気工事士の市場価値は今後も上昇が見込まれています。

私自身も現在は外資系のサラリーマンとして働いていますが、いざ本業が無くなっても働き口がいくらでもあるという安心感があります!

サラリーマンが電気工事士資格を取るメリット3選

サラリーマンには安定した本業がありますが、もう少し収入を増やしたいという方も多いのではないでしょうか。

そんな中、電気工事士を取得すると下記3つのメリットがあります。

- 副収入の確保

- キャリアの選択肢拡大

- 生活コストの削減

第二種電気工事士を活かした副業であれば、週末だけの副業でも月5〜10万円の収入が可能になってきます。

また、国家資格である電気工事士は転職時の立派なアピールポイントになり、ものづくりの好きな方であれば自宅の電気工事をDIYすることも可能です。

特に、電気製品の取り付けやコンセント増設などの小規模工事は、業者に依頼すると1回あたり1〜3万円程度かかります。これを自分で行えるようになるだけでも大きなメリットがあります。

私は自宅や古い実家のスイッチ修理やコンセント増設、ダウンライト交換なども自分でやっています!

2. 第二種電気工事士試験の概要と合格に必要な勉強時間

第二種電気工事士試験は、筆記試験と技能試験の2段階で実施されます。まずは試験の全体像を把握しましょう。

筆記試験と技能試験の内容と合格基準

第二種電気工事士の試験は年に2回実施され、具体的な内容は下記の通りです。

- 学科試験(令和5年度より「CBT方式」が導入)

-

- 形式:四肢択一式(「マークシート方式」または「CBT方式」)

- 問題数:50問(一般問題 30問程度・配線図問題20問程度)

- 試験時間:120分

- 合格基準:60%以上正答(30問以上の正解)

- 出題内容:電気の基礎理論、配電理論、配線設計、法令、配線工事、送配電、測定器具など

- 技能試験(筆記試験合格者のみ受験可能)

-

- 形式:実技試験(候補問題13問のうち1問が出題)

- 試験時間:40分

- 合格基準:減点方式(欠陥が一定数以下で時間内に完成させること)

- 出題内容:配線図に基づいた電気工事の実技

学科試験にCBT方式が導入されたことで、迅速な採点と結果発表があり、受験者の試験会場や日時の選択肢も大幅に増えました!

【データで見る】最新の合格率と受験者データ分析

第二種電気工事士の直近3年間の受験者数や合格率データは下表の通りです。

| 第二種電気工事士 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |

|---|---|---|---|

| 学科(筆記)受験者数 | 145,088 | 134,025 | 132,462 |

| 技能受験者数 | 97,659 | 95,337 | 94,238 |

| 学科(筆記)合格率 | 56.0% | 59.4% | 58.2% |

| 技能合格率 | 72.6% | 71.1% | 70.3% |

| 最終合格率 | 40.6% | 42.2% | 40.9% |

受験者の年齢層は20代〜40代が中心で、平均して最終合格率は40%となっています。サラリーマンからの受験も年々増加傾向にあります。

サラリーマンでも無理なく合格できる学習スケジュール例

多忙な本業を持ちながら合格するためには、計画的な学習が不可欠です。

そこで、下記に6ヶ月で合格を目指す場合の週間スケジュール例を記載しました。

| 時期(学習時間) | 学習内容 |

|---|---|

| 平日(1日1時間) | 通勤時間:テキストの読み込み(30分) 就寝前:問題演習(30分) |

| 週末(1日2〜3時間) | 土曜日:苦手分野の集中学習(2時間) 日曜日:過去問演習(2時間)+実技演習(試験直前期は1時間) |

| 合計学習時間目安 | 学科試験対策:150時間程度(1日1時間×約5ヶ月) 技能試験対策:50時間程度(学科試験合格後の1〜2ヶ月) |

6ヶ月間の学習ロードマップは下記を参考に組み立ててみてください。

| 期間学習 | 内 容 |

|---|---|

| 1〜2ヶ月目 | 基礎理論の理解、法令の暗記開始 |

| 3〜4ヶ月目 | 過去問演習、弱点分野の強化 |

| 5ヶ月目 | 筆記試験、模擬テスト集中 |

| 6ヶ月目 | 技能試験対策(配線図の暗記、実技練習) |

特に過去問を多く解くことで、成長の実感にもつながり効率的ですよ!

3. 電気工事士の独学合格法|効率的な教材選びと学習順序

独学で確実に合格するためには、効率的な教材選びが重要です。

市販されている教材は種類が多く迷いがちですが、実際に必要なのポイントを厳選しました。

【厳選】本当に必要な教材3選と不要な教材の見分け方

実技試験まである電気工事士は順を追って教材に手をつけないと合格まで辿り着きません。

必須教材と価格、失敗しやすいポイントは下記の通りです。

- 基本テキスト

- 過去問題集

- 技能試験候補問題の練習キット

それぞれを詳しく解説していきましょう。

- 基本テキスト(3,000円前後)

- 初学者向けの解説が詳しいもの

- カラー図解が豊富なもの

- 推薦:「電気教科書 第二種電気工事士[学科試験]はじめての人でも受かる!テキスト&問題集 2025年版」(翔泳社)

- 過去問題集(2,000円前後)

- 最低でも3年分の過去問が掲載されているもの

- 解説が詳しいもの

- 推薦:「第2種電気工事士 学科過去問 2025」(オーム社)

- 技能試験候補問題の練習キット(15,000円前後)

- 公表されている候補問題13問すべてに対応しているもの

- 必要な部材や工具がきちんと揃っているもの

- 推薦:「第二種電気工事士技能試験セット」(ホーザン)

不要な教材の例

- 分厚すぎる参考書(読破できない)

- 問題集が複数(1冊を繰り返し解くほうが効果的)

- 高価な通信講座(基本は独学で十分)

技能試験は「ストリッパー」と言われる工具が超便利です!また、試験中にケガをして手当のために退出すると失格となる場合がありますので、手袋は必ず着用しましょう!

【筆記試験対策】初学者が押さえるべき重要ポイント5選

筆記試験の出題傾向には一定のパターンがあることがわかっています。頻出する下記の5項目を重点的に学習することで、効率よく得点しましょう。

- 電気の基礎理論

- 電気設備技術基準

- 配線図

- 電気工事士法

- 工事方法

各項目の具体的な内容は下記の通りです。

- 電気の基礎理論

- オームの法則(電圧・電流・抵抗の関係)

- 電力と電力量の計算

- 直列回路と並列回路の特性

- 電気設備技術基準

- 絶縁抵抗値の基準

- 接地工事の種類と方法

- 配線の最小太さ

- 配線図

- 単線図と複線図の読み方

- 各種配線器具の図記号

- 回路の接続関係

- 電気工事士法

- 電気工事士の資格制度

- 電気工事士の義務と責任

- 無資格者が行える電気工事の範囲

- 工事方法

- 各種配線工事の特徴と用途

- 電線の接続方法

- コンセントやスイッチの取付け方法

上記を中心に、過去問を繰り返し解くことで合格点に到達できますよ。

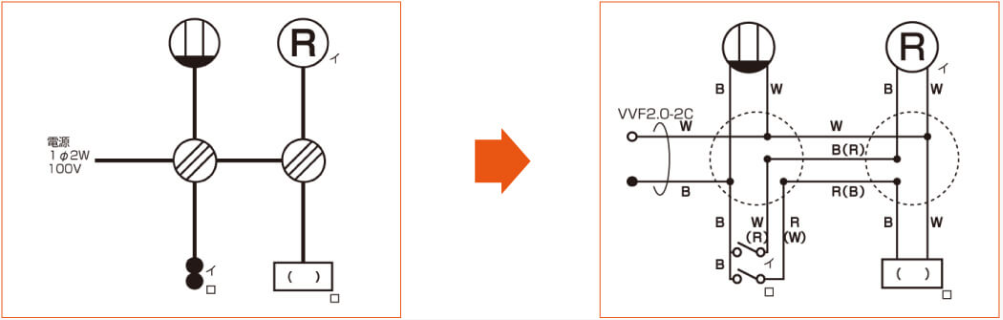

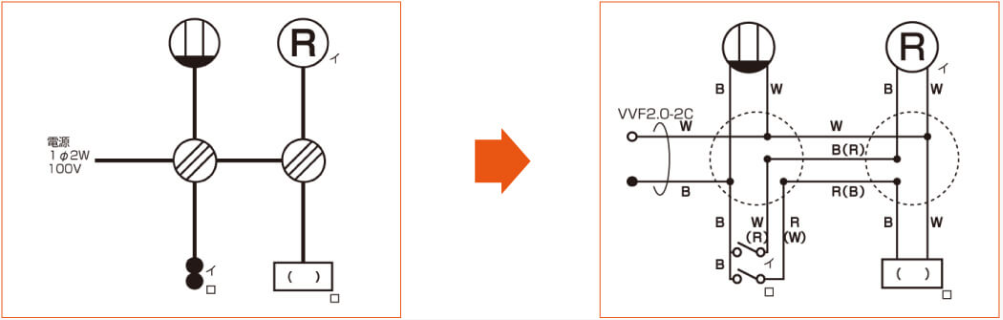

技能試験の複線図と配線図|効率的な暗記法と練習方法

技能試験では、13種類の候補問題から1問が出題されます。全問題の複線図を暗記する必要がありますが、効率的な方法は下記の通りです。

| 学習方法 | 手順 |

|---|---|

| 複線図の暗記法 | 1. 図を見ながら自分で書き写す 2. 部品の配置パターンを覚える 3. 配線ルートをグループ化して覚える |

| 実技練習 | 1. 最初は時間を気にせず、正確な作業を心がける 2. 作業手順を固定し、毎回同じ順序で行う 3. 慣れてきたら時間を計測しながら練習する 4. 試験時間の40分以内に完成できるようになるまで繰り返す |

特に、電線の剥き方や圧着端子の取り付け方など、基本的な作業は繰り返し練習することで確実に身につきます。

複線図については丁寧に解説してあるサイトが多く存在しますので、活用しましょう。

複線図は実際の自宅などをイメージすると理解が速くなりますよ!

4. 技能試験に確実に合格するための実技練習法

技能試験では、40分という制限時間内に指定された配線図通りに電気工事を行います。時間内に完成させるためには、効率的な作業手順と練習が欠かせません。

【必須】技能試験用工具セットの選び方と練習用材料リスト

- ペンチ

- ニッパー

- 電工ナイフ

- ワイヤーストリッパー

- 圧着工具

- ドライバー(プラス・マイナス)

- 六角レンチ

ストリッパーを使うと作業効率が上がりますよ!

特に工具選びのポイントは「持ちやすさ」と「操作性」です。電線を剥くためのワイヤーストリッパーは、作業効率を大きく左右するため、使いやすいものを選びましょう。

作業手順の最適化|試験で時間内に確実に完成させるコツ

技能試験で時間内に確実に完成させるための作業手順は下記の通りです。

- 配線図を確認

- 必要な部材をすべて取り出す

- 不足がないか確認

- 必要な長さに電線をカット

- 端部の被覆を剥く

- 圧着端子を取り付ける

- パネルに配線器具を固定

- 電線を配線器具に接続

- 接続部の絶縁確認

- 電線をステップルで固定

- 配線の取り回しを整える

- 全体の確認と修正

時間内に完成させるコツは、複雑な接続は先に済ませておくことですよ。

【実例で学ぶ】試験官が減点しやすいポイントと対策法

試験では以下のようなポイントで減点されやすいため、特に注意が必要です。

- 電線のよじれ・損傷

- 端子の圧着不良

- 電線の接続ミス

- ステップルの打ち方不良

- 作業時間超過

それぞれの具体的な内容については下記の通りです。

- 電線のよじれ・損傷

- 対策:被覆剥き作業は丁寧に、ワイヤーストリッパーを使い銅線部分を傷付けないよう要注意

- 端子の圧着不良

- 対策:圧着後に軽く引っ張り、抜けないか確認することが重要

- 電線の接続ミス

- 対策:配線図を小分けにし、接続ごとにプラスとマイナスをしっかり確認

- ステップルの打ち方不良

- 対策:電線を傷つけないよう、適度な強さで小刻みに打つとミスしにくい

- 作業時間超過

- 対策:時間配分を最初で意識し練習時点から繰り返すことで自分のペースを理解しておく

合格作品と不合格作品の最大の違いは「丁寧さ」と「確実性」です。どちらも欠けてはいけませんので何度も練習してください。

見た目が美しくなくても、安全面で問題がなければ合格点になります。逆に見た目は美しくても、安全上の欠陥があれば不合格となるので注意しましょう。

5. 電気工事士資格を活かした副業の始め方と収入目安

せっかく第二種電気工事士の資格を取得した後は、その知識と技術を活かして副業を始めることも視野に入れてみてはいかがでしょうか。

気になる具体的な始め方と収入目安を下記で解説します。

電気工事士が副業で受注できる仕事の種類と相場価格

主な仕事内容と相場価格については下表の通りです。

| 工事内容 | 作業時間 | 相場価格 |

|---|---|---|

| 照明器具交換 | 30分~1時間 | 3,000〜8,000円 |

| エアコン用配線工事 | 2〜3時間 | 10,000~20,000円 |

| 分電盤交換 | 3〜5時間 | 30,000~60,000円 |

| 漏電調査・修理 | 1〜3時間 | 8,000~20,000円 |

サラリーマンが副業として取り組みやすいのは、短時間で完了する小規模工事です。

週末の空き時間を使って月に5〜6件の工事を請け負えば、月額5〜10万円の副収入は十分に見込めます。

地域密着型で広告を出すのも一つの戦略ですね!

【ステップ別】副業開始から最初の案件獲得までの道のり

資格取得時点で、あなたは世間から見て立派な電気のプロです。まずは小規模からでも受注に繋げましょう。

具体的な副業開始までのステップは下記の通りです。

- 必要な工具一式を揃える(約5〜10万円)

- 名刺・チラシの作成

- 簡単なWebサイトやSNSアカウントの開設

- 知人・友人への告知

- 地域のコミュニティサイトへの登録

- クラウドソーシング系サイトへの登録

- 事前見積もりの作成

- 作業日程の調整

- 丁寧な作業と後片付け

- リピート依頼の獲得

- 顧客からの紹介依頼

- 対応エリア・サービスの拡大

最初の案件は知人からの依頼が多いですが、実績を積むことで徐々に口コミが広がります。

ハウスクリーニングや住宅リフォーム業者と提携することで、継続的に案件を獲得できるようになりますよ!

本業と両立するための時間管理と効率的な案件選びのコツ

本業のサラリーマンとして働きながら副業を行うには、効率的な時間管理が欠かせません。安定して継続するためには自分の中でルールを持って取り組みましょう。

特に気をつけた方が良いポイントは下記の通りです。

- 時間管理

- 案件選び

- 長期視点のテクニック

それぞれの具体的な対策は下記の通りです。

-

- 作業予定は2週間先まで埋めない(緊急対応の余裕を持つ)

- 繁忙期(夏・冬)は前もって休暇を確保

- 体調管理を最優先(無理な受注はしない)

- 1.時間管理のコツ

-

- 作業は週末や祝日に集中させる

- 平日の夜は小規模な作業のみ受ける

- 1日に複数件をまとめて対応(近隣エリア)

- 2.案件選びのポイント

-

- 移動時間が短い近隣エリアを優先

- 作業時間が予測しやすい案件を選ぶ

- 単価の高い工事を優先する

- 3.長期視点のテクニック

電気工事の副業は、経験を積むほど作業効率が上がり、同じ時間でより多くの案件をこなせるようになります。

1年目は月5万円程度から始まり、3年目には月10〜15万円程度まで収入を増やすことも十分可能です。

6. これから電気工事士を目指す人のためのQ&Aと今後のステップ

最後に、これから電気工事士を目指す方々からよくある質問と、資格取得後のキャリアパスについて下記にまとめました。

【FAQ】電気工事士を目指す人からのよくある質問7選

- 文系出身でも合格できますか?

-

はい、可能です。電気の基礎知識は一から学べるテキストが多数あり、基本を理解すれば合格できます。

- 独学と通学講座はどちらがおすすめですか?

-

時間に余裕がなければ独学、実技に不安があれば通学講座がおすすめです。独学でも十分合格可能です。

- 筆記試験と技能試験の間隔はどれくらいですか?

-

例年、筆記試験から約1〜2ヶ月後に技能試験が実施されます。

- 資格取得にかかる総費用はいくらくらいですか?

-

受験料(約1万円)+テキスト代(約5千円)+実技練習キット(約1.5万円)で、合計3万円程度です。

- 副業として始める場合、開業届は必要ですか?

-

年間の収入が20万円を超える見込みがある場合は、税務署に開業届を提出するのが一般的です。

- 第二種資格だけでどんな仕事ができますか?

-

一般住宅や小規模店舗の電気工事全般(配線、コンセント・スイッチ取付、照明取付など)が可能です。

- 合格までの勉強時間はどれくらい必要ですか?

-

200時間程度(筆記試験150時間+技能試験50時間)が目安です。

取得難易度は比較的低めなので、気負わずチェレンジしていきましょう!

資格取得後のキャリアアップ戦略

第二種電気工事士は、電気関連職種のキャリアの入口です。

さらにキャリアアップするには、以下の関連資格取得も視野に入れて、専門性を高めるとあなたの価値がさらに高まります。

- 第一種電気工事士(より大規模な工事が可能に)

- 第三種電気主任技術者(電気設備の保安監督者)

- 消防設備士(消防設備の設計・施工・点検)

- 電気工事士+電気主任技術者(工場や大型施設の電気設備管理に強い)

- 電気工事士+消防設備士(ビル管理や防災設備に強い)

- 電気工事士+太陽光発電施工技士(再生可能エネルギー分野に強い)

複数の資格を持つことで、受注できる仕事の幅が広がり、単価も上がります。現在のスキルや興味に合わせて、計画的に取得を目指しましょう。

【行動プラン】今すぐできる最初の3ステップと1年後のゴール設定

「資格を取りたい」と思ったときに、まず行動に移すべき3つのステップを紹介します。

- 公式サイトで最新の試験日程と申込期間を確認する

- 基本テキスト1冊と過去問題集を購入する

- 現在の業務状況を踏まえた学習計画を立てる

- 平日と休日の学習時間を固定する

- 学習の進捗管理表を作成する

- 電気工事士試験の勉強会やSNSグループに参加する

- 第二種電気工事士試験に申し込む

- 過去問を繰り返し解いて弱点を克服する

- 技能試験対策の材料・工具を揃え始める

- 第二種電気工事士資格取得完了

- 小規模な電気工事5件以上の実績を作る

- 月5万円の副収入を得る仕組みを確立する

- 第一種電気工事士の勉強を開始する

資格取得は一夜にして成るものではありませんが、計画的に取り組めば確実に達成できます。

「収入の頭打ち」という現状を変えるための第一歩を、今日から踏み出しましょう。

私自身もアラフォーになってから1級建築士を取得しました。不可能なことは何もありませんよ!

まとめ:電気工事士資格で拓ける新たな可能性

第二種電気工事士は、本業を持つサラリーマンでも確実に取得でき、副業や転職に活かせる実用的な国家資格です。この記事でご紹介した勉強法や実践例を参考に、ぜひチャレンジしてみてください。

資格取得後は、副業としての小規模電気工事から始め、徐々に経験を積むことで収入アップが期待できます。また、第一種電気工事士や電気主任技術者などの上位資格へのステップアップも視野に入れることで、さらなるキャリア拡大も可能です。

老朽化する電気設備と高齢化する技術者という業界背景から、電気工事士の需要は今後も高まる一方です。「手に職をつける」ことで、将来の不安を解消し、新たな可能性を切り開いていきましょう。

コメント